J. Sapir

Le livre de Frédéric Farah, Fake State, qui est sorti aux éditions H&O en septembre 2020[1], est une interrogation sur comment nous en sommes arrivé à cette situation particulière où les plus hautes autorités de l’État claironnent des discours, parfois grandiloquents comme à l’occasion de la crise sanitaire, par la voix du Président de la République pour couvrir un réalité des plus médiocres.

Ceci, il faut le dire, ne date pas de l’élection d’Emmanuel Macron. Lionel Jospin, alors Premier-ministre, avait eu cette phrase : « l’État ne peut pas tout ». Elle signifiait, en réalité, que l’État – soumis à l’idéologie du marché et au pouvoir des institutions européennes – ne pouvait rien. François Hollande, après avoir dénoncé son « ennemi, la finance » avait trouvé plus que des accommodements avec elle.

Son quinquennat, s’il faut en croire Arnaud Montebourg, fut une suite de renoncement[2]. On le voit, la situation n’est pas nouvelle. Frédéric Farah nous invite donc à une fort intéressante réflexion sur les formes de l’État dans le néo-libéralisme. Il entend montrer que nous sommes en présence d’un processus qui date d’une quarantaine d’années et qui nous a conduit à cette situation particulière où l’État prétend tout régir alors qu’il ne déciderait plus de rien.

L’Histoire d’une Involution

Ce livre est largement la description de ce processus, qui commence donc entre la Présidence de Valéry Giscard d’Estaing (1974) et le fameux « tournant de la rigueur » pris par François Mitterrand en 1983. Les chapitres qui alors se suivent offrent un panorama intéressant et instructif de cette involution.

Il y a peu à ajouter aux raisons, mais aussi aux effets du fameux « tournant de la rigueur » qui fut aussi, il convient de ne pas l’oublier, un « tournant européen » tels qu’ils sont décrits dans ce livre. On a dit tournant européen, et ce n’est pas sans motifs. Frédéric Farah voit dans la construction européenne un des principaux mécanismes du désarmement de l’État. Il écrit ainsi : « L’Union européenne serait désormais le seul échelon permettant de répondre aux problèmes de notre nation, une nation dont l’avenir ne pourrait être que dans la ‘construction européenne ‘ parce que ses élites ne veulent plus croire en sa propre destinée »[3].

Et, en effet, l’une des justifications de ce « tournant » fut la perte de compétitivité de l’économie française dans un cadre dominé par des règles européennes implicites, mais qui furent progressivement explicitées, en particulier avec la signature de l’acte unique en janvier 1986. Frédéric Farah montre alors fort bien comment ceci prépare le démantèlement progressif de l’État interventionniste mis en place après 1945.

Le bilan qu’il dresse de la situation à laquelle ce processus nous a conduit sera largement partagé. Il y a un accord de fond sur la partie descriptive de cet ouvrage. On ne contesta donc pas le rôle nocif du carcan de l’Euro, la capitulation en rase campagne devant les intérêts liés à la financiarisation, le démantèlement progressif de la protection sociale et des services publics. Frédéric Farah fournit de nombreux élément pour étayer sa thèse[4].

On peut discuter, à la marge, sur les raisons de celui-ci. S’il est important de pointer les responsabilités idéologiques, et sur ce point la gestion par le chiffre fut une idéologie au moins aussi forte que la foi européiste, Frédéric Farah passe sans doute un peu vite sur la question du renouvellement générationnel au sein de l’élite administrative.

De même, s’il a entièrement raison de pointer les responsabilités du Ministère des Finances, il passe aussi trop vite sur la question de la capture du taux d’intérêt français par le taux d’intérêt allemand[5], une question qui joua un rôle central dans l’idée de monnaie unique à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Qu’importent ces détails ; la description des processus est juste et la plume de l’auteur enlevée, ce qui fait que ces chapitres se lisent d’un trait. Mais, ce bilan, sur l’histoire duquel on partage largement le jugement de Frédéric Farah, ne donne pas le titre de son ouvrage. Il ne s‘agit pas ici d’un essai sur l’histoire économique et sociale de la France. Il faut donc revenir sur ce qu’il appelle le « fake state ».

La Théâtralisation de l’État : Mythe ou Réalité ?

L’expression est forte. Pour les connaisseurs, elle évoque le concept de « failed state » développé par les politologues américains au début des années 1990, ces « Etats faillis » ou « effondrés » qui ont jonché un temps la scène internationale. De fait, le « fake state » pourrait se traduire par l’État impuissant. C’est une idée forte, et elle n’est pas sans une certaine réalité. Une impuissance que résume bien une citation au tout début du livre, à la page 12 :

« En réalité, l’État se caractérise aujourd’hui par un quadruple impuissance : impuissance à entretenir l’un des plus importants patrimoines culturels du monde ; impuissance à assurer une répartition des revenus plus égalitaire et à conduire un politique économique capable de maintenir ou de recréer de la cohésion sociale ; impuissance à défendre notre industrie comme à offrir aux territoires en souffrance un autre avenir que le chômage et les friches industrielles ; impuissance à protéger nos actifs et à garantir la pérennité de secteurs stratégiques essentiels à la sécurité de la nation. »

Cette citation se poursuit alors par une forme de définition de ce que serait le « fake state » que l’on trouve à la page 13 : « Cette impuissance constitue la nature de ce que nous nommerons fake state, un Etat qui conserve l’apparence de l’État, qui met en scène son action, laquelle, au final, n’a que peu d’effets sur le réel ; un Etat qui, de manière habile ou non, se borne à la théâtralisation de son pouvoir volontairement diminué. »

Cette idée d’un État réduit à sa propre théâtralisation est cependant problématique. Quand le « fake state » décide de démanteler la protection sociale, ou fait le choix d’une économie de service contre une économie industrielle, quand il conduit des interventions extérieures, il modifie bien le réel. Son action n’est donc pas du domaine de l’apparence mais de la réalité.

Le « fake state » est certes dans la théâtralisation ; mais il en était ainsi de l’État Louis-quatorzien[6]. De même, à l’inverse des fastes inouïs de Versailles, il peut d’ailleurs y avoir une théâtralisation de l’ascèse, de la simplicité. La théâtralisation est partout où l’État s’affirme. Il y a, certes, une différence d’intention : sous Louis XIV on théâtralise la puissance, en partie fantasmée, de l’Etat au travers de la figure du Roi afin de l’affirmer.

Le «fake state » théâtralise quant à lui sa puissance apparente pour masquer son impuissance. Mais, cette différence est moins grande qu’il n’y paraît. Tout État donne à voir ce qu’il prétend faire tout autant que ce qu’il fait. Tout Etat est construit sur le dualisme de ce qui relève du monde des apparences et de ce qui relève du monde des réalités. La différence entre le « fake state » et ses prédécesseurs nous renvoie plus à une utilisation perverse de ce dualisme qui a toujours existé qu’à l’existence même de ce dualisme.

Ce qui nous choque certainement donc le plus dans l’évolution actuelle est que nous avions probablement tenu pour acquis cet État interventionniste de l’immédiat après-guerre. Il était lui-même lié à un certain mode de régulation de l’économie, et il convient ici de rappeler que par mode de régulation on entend un ensemble qui va des institutions aux pratiques en passant par les dynamiques économiques, et ce mode est entré, bel et bien, en crise dans les années 1970.

Crise du mode de régulation et Crise de l’État

Cette idée du changement de mode de régulation n’apparaît pas dans le livre de Frédéric Farah, non qu’il l’ignore, mais c’est dommage car elle lui aurait sans doute permis de compléter et d’enrichir le tableau qu’il dresse.

Rappelons que, pour les auteurs de la fin des années 1970 et du début des années 1980 (Aglietta, Boyer, Lipietz[7]) ce changement était en partie provoqué par la différence des taux de croissance de la productivité entre l’industrie et les services, qui venait alors se coupler avec une consommation se faisant plus en services qu’en bien industriels, et pour partie dans des décisions changeant radicalement certaines des institutions des « trente glorieuses », comme l’ouverture de l’économie française à la concurrence internationale ou le changement des modes d’usage de la monnaie et des institutions monétaires. Il y a donc de l’intentionnalité dans ce changement comme du non-intentionnel.

On peut certes contester la lecture régulationniste des 75 dernières années. On peut considérer qu’il y a eu affirmation et enrichissement du programme de recherches ou avoir des doutes quant à la cohérence théorique de ce que l’on englobe sous le nom de Théorie de la Régulation.

Le bilan serait alors négatif avec un reproche explicite de manque de rigueur théorique et de conversion à un syncrétisme néo-institutionnaliste où se perdrait l’originalité initiale de la démarche, qu’il soit tiré par certains des membres de ce courant comme Alain Lipietz, ou par des observateurs extérieurs. Il est vrai que la Théorie de la Régulation était vulnérable à une critique portant sur la discontinuité du raisonnement entre les niveaux microéconomique et macroéconomique.

J’ai écrit plusieurs textes sur ce point, adjurant mes collègues de penser un microéconomie qui ne serait pas néoclassique. Cette critique fut ressentie au fur et à mesure que les références à l’althussérisme et à un marxisme structuraliste (avec la notion de procès sans sujet), références qui étaient fondamentales à l’origine, étaient abandonnées. Mais, la mobilisation d’une anthropologie de la violence d’origine chrétienne inspirée de R. Girard, comme chez Aglietta et Orléan dans « La Violence de la Monnaie » a constitué une solution de repli qui fut catastrophique dans ses effets idéologiques[8].

On peut donc faire de nombreuses critiques à une analyse régulationniste ; mais, il convient de comprendre que si l’on veut renoncer à cette dernière et à ce qu’elle apporte comme intelligence des dynamiques économiques, il faut pouvoir combler les manques qu’elle laissait percevoir.

Il n’est pas dit alors que le basculement vers une analyse marquée par la seule intentionnalité des processus soit un progrès réel. Car, la crise d’un mode de régulation passe nécessairement par la crises des institutions qui le caractérisent et donc de l’État qui lui est associé. C’est pourquoi une analyse de l’involution de l’appareil d’État telle que Frédéric Farah nous la propose dans son livre ne peut, en bonne logique, faire l’économie d’une analyse de la crise du mode de régulation.

Non que la superstructure politique ne soit que le reflet de l’infrastructure. L’autonomie du politique, comme l’intentionnalité, existent. Ce qui pose problème c’est bien une approche qui met l’accent presque exclusivement sur ces dimensions.

La rupture d’un compromis historique

Car, chez Frédéric Farah, cette notion d’intentionnalité semble bien centrale.

Il faut, là encore, citer ce qu’il écrit à la page 16 : « L’objet de ce livre est de retracer la genèse de ce fake state et de montrer comment son impuissance, à la fois voulue et subie, dont les acteurs sont plus ou moins conscients des motifs, a créé les conditions de que Gauchet nomme ‘une étrange défaite en temps de paix’. Cet État qui se débarasse de ses services publics et qu’obsède la volonté de mimétisme avec l’entreprise, apparaît désormais comme un roi déchu et l’histoire de cette déchéance participe au premier chef du malaise français comme de la crise de notre démocratie. Car, en livrant ses citoyens pieds et poings liés aux intérêts privés, il fait le lit des ‘entrepreneurs politiques’ les plus inquiétants ».

En termes descriptifs, il y a peu à redire à ce passage ; en termes analytiques, beaucoup. L’image de l’État n’est pas dissociable ni des institutions ni des rapports de force existants dans la société. Et, cela nous ramène à l’idée d’intentionnalité. Je le répète, on ne peut nier la part d’intentionnalité car certains des changements qui mettent fin à un mode de régulation sont intentionnels.

Farah consacre un long chapitre à la décadence des élites politiques. Il ne dit rien du changement de rapport des forces qui se produisit. On peut, rétrospectivement, dater de 1962 à 1968 ce renversement.

Survenant sur la déchirure provoquée au sein du bloc bourgeois par la Guerre d’Algérie et les conditions de sa conclusion, la grève des mineurs de 1962 obligea le pouvoir gaulliste à composer et ouvrit la porte à ce « compromis historique » qui caractérisa la situation de la France jusqu’en 1968. Le fait qu’au sein de cette crise le PCF et la CGT furent des forces de stabilisation et de conservation indique bien un certain degré de conscience de ce « compromis historique » chez les acteurs.

Il subsista après le départ du général de Gaulle et ne prit réellement fin qu’avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing. La reconstitution d’un bloc bourgeois, qui n’était pas alors évidente pour les observateurs et une partie des acteurs de l’époque, se fit sur une autre compromis, mais passé au sein même de la bourgeoisie, entre la « modernisation sociétale » et la volonté de revenir par tous les moyens sur les concessions arrachées par les classes populaires et la classe ouvrière dans la période précédente.

Pour cela, il fallait les placer dans l’étau de la « contrainte extérieure » sur le volet externe et de la rigueur sur le volet interne. C’est ce qui se fit, avec la contribution de la crise pétrolière qui rendit plus visibles les déséquilibres internes. Si cette démarche fut bien intentionnelle, elle s’est appuyée sur des évolutions non-intentionnelles qui l’ont rendu possible.

Les désordres croissants au sein du mode de régulation « fordiste », désordres comme la haute inflation (plus de 9%) ou la montée, depuis un niveau historiquement très faible dans les années 1960, du chômage ont servi de soubassement à l’idéologie du pouvoir dès que Raimond Barre eut succédé à Jacques Chirac, démissionnaire, le 25 août 1976.

Il y eut donc bien de l’intentionnel, mais pas exactement dans les termes posés par Frédéric Farah. Mais, il n’y eut pas que de l’intentionnel. Le décalage entre les rythmes de gain de productivité dans le secteur manufacturier et dans celui des services posait au « mode de régulation fordiste » de redoutables problèmes.

Non qu’une évolution du mode de régulation n’eut pas été possible. Mais, elle eut exigée le maintien des institutions assurant l’autonomie des conditions de production en France vis-à-vis du monde. Or, le nouveau bloc bourgeois voyait dans cette autonomie, et non sans raison, l’une des garanties des concessions arrachées dans la période antérieure. En se décidant pour l’ouverture et l’européanisation de l’économie française, il trancha de manière décisive la question d’une possible évolution du mode de régulation.

L’État développeur français : Aboutissement ou Exception ?

Mais, ce compromis historique trouve ses racines dans quelque chose de plus ancien, qui renvoie aux transformations de l’Etat depuis la fin du XIXème siècle. C’est dans cette perspective qu’il faut appréhender le processus d’impuissance organisé de l’État que Frédéric Farah décrit sous le nom de « fake state ». Il nous faut donc revenir en arrière pour tenter de comprendre dans quelles conditions s’était constitué en France un « Etat développeur ». C’est aussi, et je le signale, l’une des faiblesses du livre de Frédéric Farah que ce manque de perspective dans la (relative) longue durée.

L’État et la bourgeoisie française ont été déséquilibrés par la défaite de 1870-1871. Le fait que cette dernière ait été accompagnée du soulèvement de la commune de Paris ajouta un traumatisme particulier à ce déséquilibre. La bourgeoisie française se trouva sommée de développer les forces productives dans le cadre national ou de se trouver dans une position de sujétion vis-à-vis de l’Allemagne.

Elle refusa, en partie, les deux branches de cette alternative et chercha dans l’aventure coloniale une hypothétique 3ème voie. La colonisation était censée fournir les ressources matérielles et en hommes dans le cadre d’un nouvel affrontement. Dans le même temps, un réseau d’alliances, avec la Grande-Bretagne (ce qui n’exclut pas des frictions sur le domaine colonial) mais aussi avec la Russie tsariste, devait permettre d’isoler l’Allemagne.

Mais, ce réseau, qui prend sa forme définitive dans les dernières années du XIXème siècle a aussi ses impératifs. Il impose à la France d’être une puissance industrielle et financière, ce qui ramenait la France au problème du développement de ses forces productives. Le protectionnisme « mélinien » s’inscrit aussi dans cette perspective[9]. La bourgeoisie française tenta de ne pas choisir. La guerre de 1914-1918 fut un réveil douloureux. Elle imposa à la bourgeoisie et à l’État de prendre en charge une partie de la production.

Ce choix ne fut pas propre à la France. Toutes les bourgeoisies des pays impliqués dans le premier conflit mondial y furent confrontées[10]. Dans le cas français, le processus de mobilisation industrielle impliqua des innovations multiples, tant organisationnelles qu’institutionnelles[11]. Les transformations qui en résultèrent auraient pu donner naissance à cet État développeur si la bourgeoisie française n’avait été terrifiée par l’enfant dont elle avait accouché.

Les années 1920 et 1930 peuvent se lire comme la lutte entre un courant dominant de la bourgeoisie qui, paniquée devant les conséquences sociales et politiques de l’État mobilisateur n’aura de cesse de chercher à le démanteler et un courant, minoritaire, qui comprend l’utilité profonde à long terme de ce qui a été construit pendant les quatre années de guerre. Là aussi, rien de spécifique à la France.

La bourgeoisie allemande fera tout pour que l’expérience du KRA[12] ne puisse se reproduire. On peut aussi lire la « blitzkrieg » hitlérienne comme une tentative de pouvoir « gagner » un conflit européen majeur sans avoir à mobiliser l’économie.

La défaite de juin 1940 fut, à son tour, un traumatisme majeur pour la bourgeoisie qui, dans sa majorité, accepta la sujétion à l’Allemagne, mais qui pour une minorité comprit qu’elle n’avait plus d’avenir en tant que classe dominante à l’échelle internationale si elle faisait l’impasse sur l’État développeur.

La Libération engendra une forme de renouvellement des élites qui aboutit à la constitution d’un nouveau bloc au pouvoir, un bloc qui ne pouvait résulter que d’un compromis et dont une partie de la bourgeoisie traditionnelle, frappée de l’opprobre de la collaboration avec l’occupant, fut écartée. D’où, aussi, l’importance nouvelle prise par le discours sur la « modernisation de l’État », un discours majoritaire en 1945[13].

L’État modernisateur et développeur dans ses œuvres

Le discours de « modernisation » concerna donc l’État[14] mais ne s’appliqua pas qu’à l’État. Le premier plan de l’après-guerre s’appelait explicitement plan de modernisation et d’équipement[15]. Il fut aussi, et l’on a tendance à ne plus s’en souvenir, un plan d’électrification du pays[16]. Les résultats furent remarquables. La croissance française fait jeu égal avec l’Allemagne du « miracle » des années 1950.

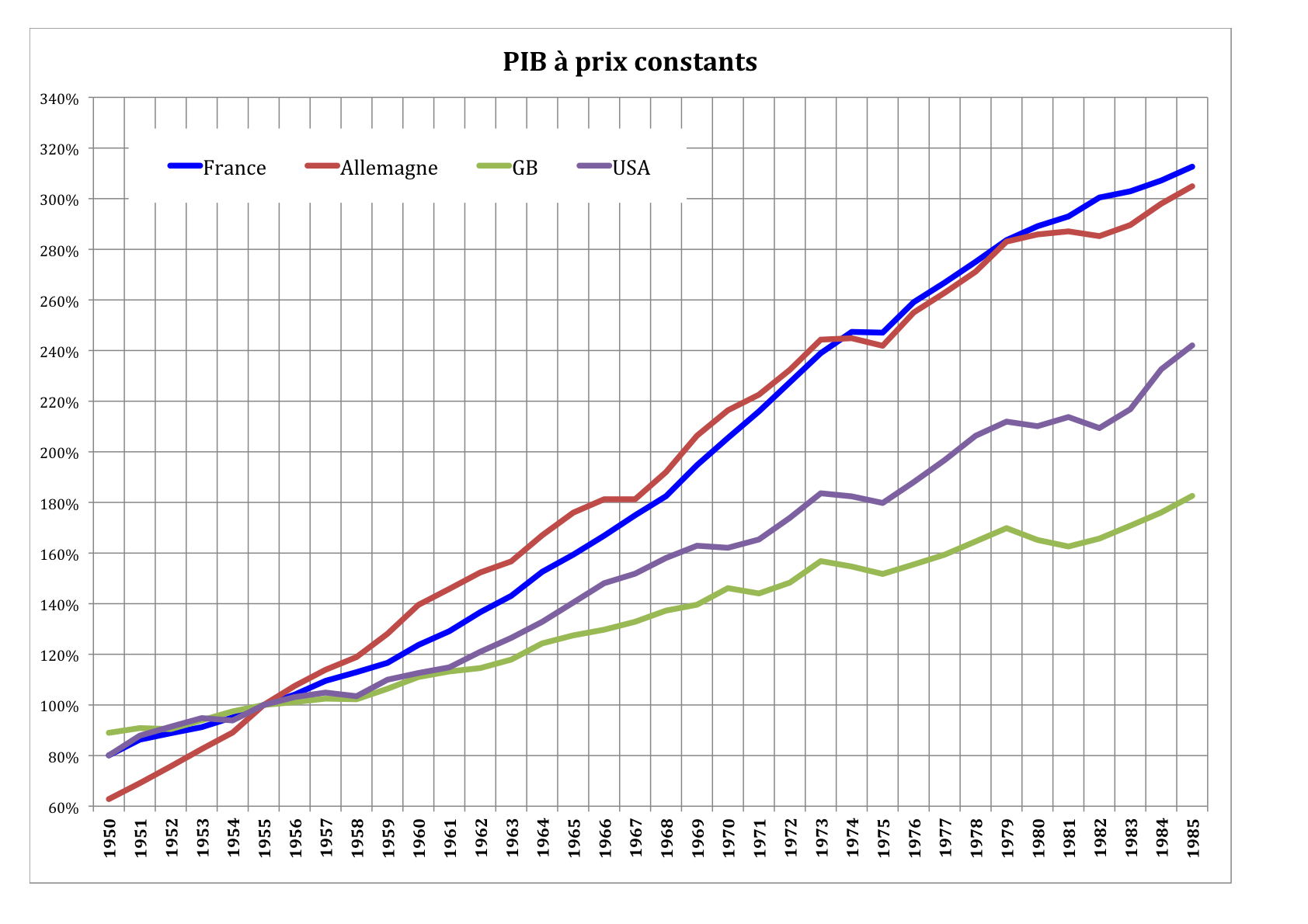

Graphique 1

Évolution du PIB, à prix constants, de 1950 à 1985

Source: INSEE et NBER

Ces résultats furent obtenus dans le contexte d’un compromis politique et institutionnel. Ce compromis à laquelle la fraction de la bourgeoisie « modernisatrice » fut contrainte imposait de laisser au parlement une marge de manœuvre étendue.

L’émiettement des forces politiques soutenant ce compromis, un émiettement traduisant à la fois l’hétérogénéité des formations politiques, les règles électorales, et la mise hors-jeu d’environ 25% des électeurs (le PCF) du fait de la guerre froide, explique la fragilité des gouvernements sous la IVème République.

Mais, le compromis développementiste fut lui-même peu attaqué. Une partie de la décision politique fut le fait des administrations, couvertes par un consensus assez général. La forme d’État qui en résulta s’avéra mal isolée des pressions diverses de la société, phénomène aggravé par les tensions résultant de la décolonisation.

La bourgeoisie française, toujours incapable de surmonter les effets de sa division induite par le second conflit mondial, chercha une formule où ce compromis pourrait ne pas résulter d’alliances parlementaires aléatoires. C’est ce qui permis le retour du général de Gaulle au pouvoir et la création de la Vème République. Cette dernière devait permettre à la fraction modernisatrice de la bourgeoisie d’exercer le pouvoir tout en étant dégagée des contingences des alliances parlementaires.

C’est ce que l’on appelle soit le « parlementarisme rationalisé », soit l’État Fort. Mais, la naissance de la Vème République coïncida avec la phase aigüe de la guerre d’Algérie. De nouvelles fissurent apparurent au sein de la bourgeoisie au pouvoir qui n’eut pas d’autre solution que de déléguer à de Gaulle la totalité du pouvoir et le laisser des alliances implicites ou explicites avec des fractions du salariat.

Ce n’est pas un hasard si la « grève des mineurs » survint quelques mois seulement après que la crise algérienne eut été réglée. Cette « grève de mineurs », contraignant le pouvoir gaulliste à reculer sous peine d’une rupture total avec certaines fraction du salariat donna naissance au « compromis historique » que l’on a déjà évoqué.

Ce compromis historique fut scellé par des accords permettant une répartition plus équitable des fruits de la croissance et de la valeur ajoutée avec des mesures comme le remplacement du SMIG par la SMIC et la fin des zones régionales salariales. Mais, ce faisant, ce compromis historique ouvrait un marché à la production de biens de consommation elle-même rendu possible par la reconstruction des 15 années précédentes. L

e modèle même de la « régulation fordiste » se trouvait constituée dans sa plénitude. Les gains de productivité, baissant le coût réel des produits, venait se combiner avec la hausse des revenus réels pour contribuer à agrandir la taille du marché et permettre l’écoulement d’un flot croissant de produits engendrés par cette même hausse de la productivité que le volume croissant de la production contribuait par lui-même à accélérer.

Tableau 1

Taux de croissance moyens par période

Période | Taux de croissance moyen | Situation politique |

1951-1958 | 3,88% | IVème République |

1959-1966 | 4,76% | France « gaullienne » |

1967-1974 | 4,80% | |

1975-1982 | 2,39% | France « post-gaullienne » |

1983-1990 | 2,33% |

Source : INSEE

La crise de mai 1968 fut donc une crise à l’intérieur mode de régulation et non une crise de ce mode de régulation. La manière dont les fortes hausses de salaire furent digérées, moyennant une dévaluation particulièrement réussie, contribua à doper la croissance.

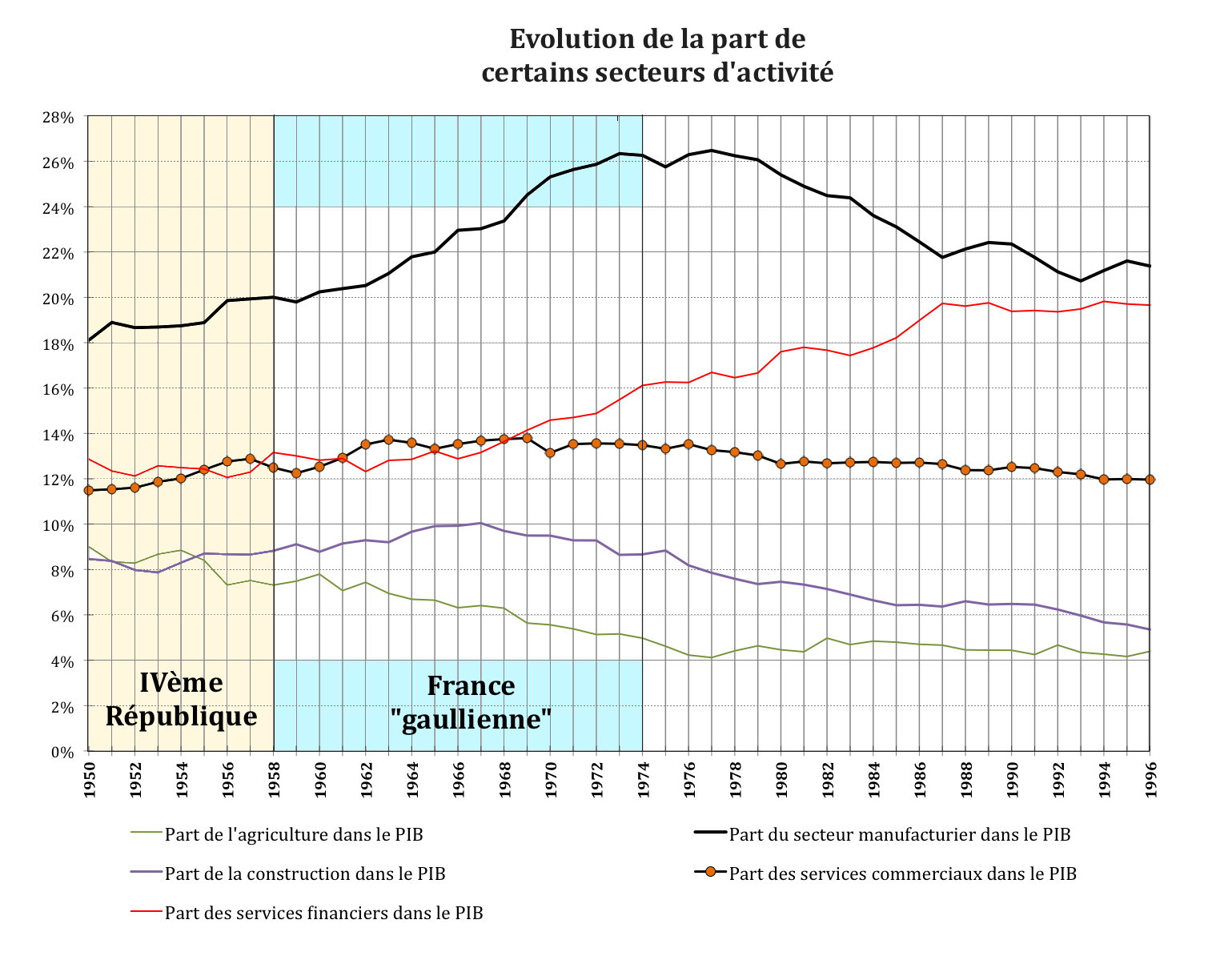

Si l’on regarde la part des secteurs d’activités dans le PIB, on peut constater cependant que ce que l’on appelle les « Trente Glorieuses » se divisent en deux périodes distincte. On le remarque dans l’évolution des taux de croissance (tableau 1) mais aussi dans le poids relatif du secteur manufacturier dans le PIB.

Il y a, d’une part, une période de lente croissance du poids du secteur manufacturier dans le PIB, qui va de 1950 à 1958. Dans cette période, la part du secteur manufacturier passe de 18% à 20%. Puis, de 1959 à 1973 elle passe de 20% à 26,3%.

Graphique 2

Source : INSEE

On voit donc bien les synergies entre l’État Fort comme système politique, le compromis historique qui le légitime, et le mode de régulation fordiste. C’est donc cela qui fut déconstruit à partir de la fin des années 1970. On le redit, il n’y a pas de désaccord avec le constat que dresse Frédéric Farah. Ce qui pose problème n’est le comment mais le pourquoi.

Les raisons d’une destruction

D’où provient donc cette impuissance organisée de l’État que Farah nomme le « fake state » ? Au sein des « suspects habituels », il y a bien sûr l’idéologie néo-libérale, et sa variante européenne, dérivée de l’ordolibéralisme allemand. Il est incontestable que cette idéologie a pesée.

Mais comment a-t-elle pu conquérir une forme d’hégémonie politique ? Frédéric Farah fait dans son ouvrage de nombreuses références à des théories économiques, du monétarisme friedmanien[17] à la théorie des anticipations rationnelles[18]. Mais, imagine-t-on que ces théories, qui étaient cantonnées à l’université de Chicago à la fin des années 1950 et au début des années 1960, auraient pu s’affirmer comme des « évidences » aux yeux de nombreux économistes si le keynésianisme « officiel », celui de Samuelson et de sa synthèse[19], n’était auparavant entré en crise ?

C’est cette crise, initiée par la combinaison de chômage ET d’inflation, qu’Alain Lipietz avait tenté d’élucider[20]. Cette crise a remis en selle on seulement Friedman[21], et son horreur du « réalisme », mais aussi Robert Lucas.[22] La responsabilité n’est pas à chercher uniquement dans le débat d’idées. Les problèmes concrètement posés aux gouvernants, la capacité où non de certaines théories à répondre à ces problèmes, jouent un rôle important dans la conquête de l’hégémonie intellectuelle.

De même, quand Farah insiste sur l’importance prise par les normes, et en particulier les normes européennes, au détriment de l’action politique – quelque chose que l’on partage avec lui – ne confond-il pas l’effet et la cause ? Car, cette primauté de la norme sur la décision, qui est l’essence de l’État réduit à l’impuissance, elle est analysée par Carl Schmitt bien dès les années 20 et 30, bien avant que la construction européenne se mette en branle.

L’État législateur, qui représente le prototype des États actuels, est alors défini par Carl Schmitt comme la forme achevée d’expression de l’idée de normes générales et impersonnelles.

Le pouvoir a cessé d’être celui des hommes pour devenir celui des lois, mais les lois ne « règnent » pas, elles s’imposent comme des normes générales. On est bien en présence d’une dépolitisation totale : « Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. la légalité de tous les actes d gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité« [23]. P

our Schmitt, ce dernier symbolise le point d’aboutissement des régimes de démocratie parlementaire et du libéralisme. Ces critiques révèlent une troisième opposition, qui s’explicite progressivement, celle entre légalité et droit, ou plus précisément entre légalité et légitimité, cette dernière notion renvoyant chez Schmitt à un droit naturel à l’évidence d’ordre transcendantal : « …notre époque est fortement dominée par une fiction, celle de la légalité, et cette croyance dans un système de légalité rigoureuse s’oppose manifestement et d’une manière très nette à la légitimité de toute volonté apparente et inspirée par le droit« [24].

Schmitt considère ainsi que le parlementarisme libéral créé les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, et le pouvoir de la majorité, le droit. Le formalisme qui en découle est, selon lui, la manifestation de cette fiction de la légalité, et il aboutit à ruiner l’État législateur lui-même[25]. En effet, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique[26]. N’y a-t-il pas là une anticipation de ce que Farah appelle le « fake state » ?

La « Fake Elite » : Effet générationnel ?

Frédéric Farah attribue une lourde part de responsabilités aux « élites ». Il écrit ainsi, dans le chapitre IX de l’ouvrage : « …sans vouloir réduire les forces à quelques hommes, ou groupes d’hommes, on ne peut ignorer ni minorer le rôle d’une élite, de sa formation, de son idéologie, de son imaginaire, de ses réseaux »[27].

Ceci est fort juste. On doit ajouter ici que Frédéric Farah rejoint Eric Anceau dans on étude sur les élites françaises[28]. Il ajoute cependant : « Or, force est de constater que les choix qui ont présidé à l’avènement du fake state – libre-échange, libre circulation des capitaux, marché unique, euro (…) – sont avant tout le produit d’une mobilisation proprement stupéfiante des élites administratives »[29]. La question qu’il convient alors de poser est qu’est-ce qui relève de la conviction et qu’est-ce qui relève de la discipline d’une administration loyale au pouvoir politique ?

Car, si le pouvoir politique avait été opposé à ces mesures, on peut douter de la « mobilisation » des élites administratives. Le point est important. L’auteur prétend-il que les administrations sont allées au devant du désir des élites politiques ? Et, si l’on retient cette hypothèse, quels auraient été les intérêts de ces élites administratives ?

Par ailleurs, n’y a-t-il pas une certaine contradiction à présenter le « fake state » comme une réduction de l’État à l’impuissance pour, par la suite, donner ce rôle de démiurge aux élites administratives ? On touche là aux contradictions de la définition donnée dans l’introduction du « fake state ».

Ici encore, on ne conteste pas que le projet de démantèlement de l’État développeur d’après-guerre n’ait trouvé de solides partisans au sein de certaines administrations. Mais, ce n’est qu’un constat. Pourquoi ces personnes ont-elles adhéré à ce projet ? Etait-ce, une fois encore, par intérêt personnel ou parce qu’elles avaient cru mesurer, à leur échelon, des limites particulières à l’Etat développeur ? Encore une fois, la description du « comment » ne peut faire l’économie du (ou des) « pourquoi ».

Il y eut, à l’évidence, dans la mise en place et l’acceptation de ce processus de réduction à l’impuissance de l’État à l’évidence un phénomène générationnel. Frédéric Farah le reconnaît quand il isole la figure de Laurent Fabius pour symboliser le « tournant de la rigueur ». En 1984, Fabius a 38 ans ; il est né en 1946 et symbolise donc une génération qui ne fut pas marquée par le traumatisme de la défaite de 1940. Le point est important. Si la génération de Laurent Fabius avait ses caractéristiques propres, il en va de même pour celle qui est aujourd’hui aux affaires, qui est donc née entre 1966 et 1976, et dont il conviendrait d’analyser les comportements face au développement économique et au rôle de l’Etat.

De même, quand Frédéric Farah analyse la transformation de certaines des grandes écoles, Sciences-politiques et l’ENA, où les élites sont formées[30], un point qui est par ailleurs évident et où on peut tout à fait le rejoindre, veut-il dire que le « fake state » serait une pure création intentionnelle ?

La voie est étroite entre la reconnaissance du rôle particulier joué par une « élite » dans des décisions cumulatives, et la transformation de cette même élite en « deus ex machina » qui expliquerait la totalité de la réalité. Il faut, me semble-t-il, raison garder.

Les changements idéologiques des années 1980, le ralliement d’une partie de la « gauche » aux thèses néo-libérales dont, jeune maître assistant à l’Université de Paris-X Nanterre je fus le témoin se déroulèrent dans un cadre idéologique précis. Il n’y a pas à revenir sur ce que Frédéric Farah écrit à ce sujet.

On peut cependant y ajouter que l’effondrement de l’idéologie « soviétique », présente de fait en France au-delà des cercles du PCF, joua aussi un rôle important dans la conversion de certains au néo-libéralisme. Mais, il faut éviter de faire de cela l’équivalent d’une hypothèse saturante.

*

On le voit, le livre de Frédéric Farah ouvre de nombreuses portes. On peut le suivre sans hésiter sur une grande partie du constat qu’il dresse de la transformation de l’État et de ses conséquences sur la démocratie. Mais, le pourquoi de cette transformation reste, à la fin de l’ouvrage, toujours en partie inexpliqué.

Notes :

[1] Farah F., Fake State, Paris, H&O éditions, septembre 2020.

[2] Montebourg A., L’engagement, Paris, Grasset, novembre 2020.

[3] Farah F., op. cit., p. 15.

[4] Voir l’analyse de l’arrêt Pringle, in Farah F., Fake State, op.cit., p. 143.

[5] Podevin M., « Interaction entre taux d’intérêt allemands et français : un réexamen de l’hypothèse de dominance allemande » in Économie & prévision, Année 2001, n°148, pp. 49-70

[6] Sabatier G., « La gloire du roi : Iconographie de Louis XIV de 1661 à 1672 », dans O. Chaline et F-J. Ruggiu, Louis XIV et la construction de l’État royal, vol. 19, 2000, chap. 4, p. 527-560

[7] Aglietta M., Régulation et crises du capitalisme , Paris, Calmann-Lévy,.1976. Boyer R. et J. Mistral, Accumulation, Inflation, Crises , Paris, PUF, 1978. Lipietz A., (Crise et inflation, pourquoi? , Paris, Maspéro, 1979.

[8] Aglietta M. et A. Orléan, La violence de la monnaie, Paris, PUF, 1982.

[9] Perez Y., Les Vertus du Protectionnisme, Paris, Editions du Toucan, 2020.

[10] Feldman G.D., Army, Industry and Labor in Germany 1914-1918, Princeton, Princeton University Press, 1966.

[11] Fridenson P. et Griset P., (edits), L’industrie dans la Grande Guerre, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2018.

[12] Feldman G.D., op. cit..

[13] Anceau E., Les élites françaises – Des Lumières au grand confinement, Paris, Passés Composés, 2020, chap. 8 et 9.

[14] Gaïti B., « Les modernisateurs dans l’administration d’après-guerre : l’écriture d’une histoire héroïque », in Revue française d’administration publique, 2002/2 (no102), pages 295 à 306

[15] https://www.strategie.gouv.fr/actualites/premier-plan-de-modernisation-dequipement

[16] Barjot D., « Reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale : les débuts d’Électricité de France (1946-1953) », in Entreprises et histoire , 2013/1 (n° 70), pages 54 à 75.

[17] Friedman M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, 1953.

[18] Muth J., “Rational expectations equilibrium and the theory of prices movements”, in Econometrica, vol. 29, n° 2, 1961, pp. 315-335

[19] Voir Samuelson P.A., “Classical and Neoclassical theory”, in R.W. Clower, (ed.), Monetary Theory, Penguin, Londres, 1969, et sa réfutation dans Mirowski P., « How not to do things with metaphors: Paul Samuelson and the science of Neoclassical Economics », in Studies in the History and Philosophy of Science, vol. 20, n°1/1989, pp. 175-191

[20] Lipietz A., (Crise et inflation, pourquoi?, op. cit..

[21] Lawson T., « Realism, closed systems and Friedman », in Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 10, 1992, pp. 196-215. U. Mäki, « Friedman and Realism », in Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 10, 1992, pp. 171-195

[22] Lucas R., Studies in Business Cycle Theory, Basil Blackwell, Oxford, 1981

[23] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932, p. 40

[24] C. Schmitt, Légalité, Légitimité, op.cit., p. 46.

[25] Idem, pp. 50-51.

[26] P. Hirst, « Carl Schmitt’s Decisionism » in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Londres, Verso, , 1999, pp. 7-17.

[27] Farah F., Fake State, op. cit., p. 202.

[28] Anceau E., Les élites françaises – Des Lumières au grand confinement,

[29] Farah F., Fake State, op. cit., p. 203.

[30] Idem p. 206.

Sem comentários:

Enviar um comentário